DigiDactics

Ziele sind die Integration und Vermittlung von Themen wie Data Analytics, I4.0 und KI in Ingenieursstudiengänge. Hierfür sind neue didaktische Konzepte zu entwickeln und Kommunikation/ Kontextwissen diverser Fachdisziplinen zu verbessern. Nebenziele sind Technologietransfer neuer Methoden in KMUs, die höhere Attraktivität eines berufsbegleitenden Studiums beruflich Qualifizierter durch neue Lehr- und Lernmethoden sowie die Standardisierung von Anerkennungsverfahren mit digitalen Prozessabläufen.

Wie sich gezeigt hat, stellt die Vermittlung digitaler Kompetenzen wie Grundlagen der Data Analytics, Industrie 4.0 und der künstlichen Intelligenz ein außerordentlich komplexes Thema dar, was daher den Schwerpunkt des beantragten Projektes bildet. Dies hat einerseits damit zu tun, dass bislang an keiner Hochschule ausreichend Erfahrungswerte hierzu vorliegen. Etwas besser ist die Situation in der beruflichen Ausbildung. Hier existieren z.B. durch die Firma Festo Didactic entsprechende Lernfabriken und -module. Anderseits konnten wir an der TH Bingen als Vorreiter bereits erste Module wie „Data Literacy in der Verfahrenstechnik“ bzw. analoge Veranstaltungen testen, was zu einigen Überraschungen geführt hat. So ist festzuhalten:

- Die „Digital Natives“ verfügen nur bedingt über ausreichend IT-Kenntnisse.

- Die Verschiebung von Inhalten in einem Verfahrenstechnikstudium zu eher IT-lastigen Themenblöcken verursacht bei einem Teil der Studierenden Ängste, die durchaus als eine mentale Blockade, gepaart mit Frust, gewertet werden können. Didaktische Ansätze müssen unbedingt diese emotionalen Aspekte berücksichtigen.

- Reine Digitalisierungsfächer werden von den Studierenden als sinnlos erachtet. Es ist daher einerseits ein hoher Anwendungsbezug herzustellen. Anderseits ist eine Einbettung in den unternehmerischen Kontext erforderlich, d.h. ein bestimmtes Maß an „business understanding“ muss integriert werden.

- Ferner ist es wichtig, diese neuen Technologien einzuordnen im Vergleich mit bekannten Inhalten wie z.B. der klassischen Flowsheet-Simulation oder Verbesserungswerkzeugen wie Six Sigma. Dies ermöglicht den Studierenden, Vor- und Nachteile, Aufwand/ Nutzen oder auch Analogien zu erkennen.

- Auch die Kommunikation bzw. das Kontextwissen der unterschiedlichen Fachdisziplinen muss verbessert werden, also z.B. zwischen Chemie-/ Verfahrenstechnik, Informations- und Automatisierungstechnik sowie Data Science.

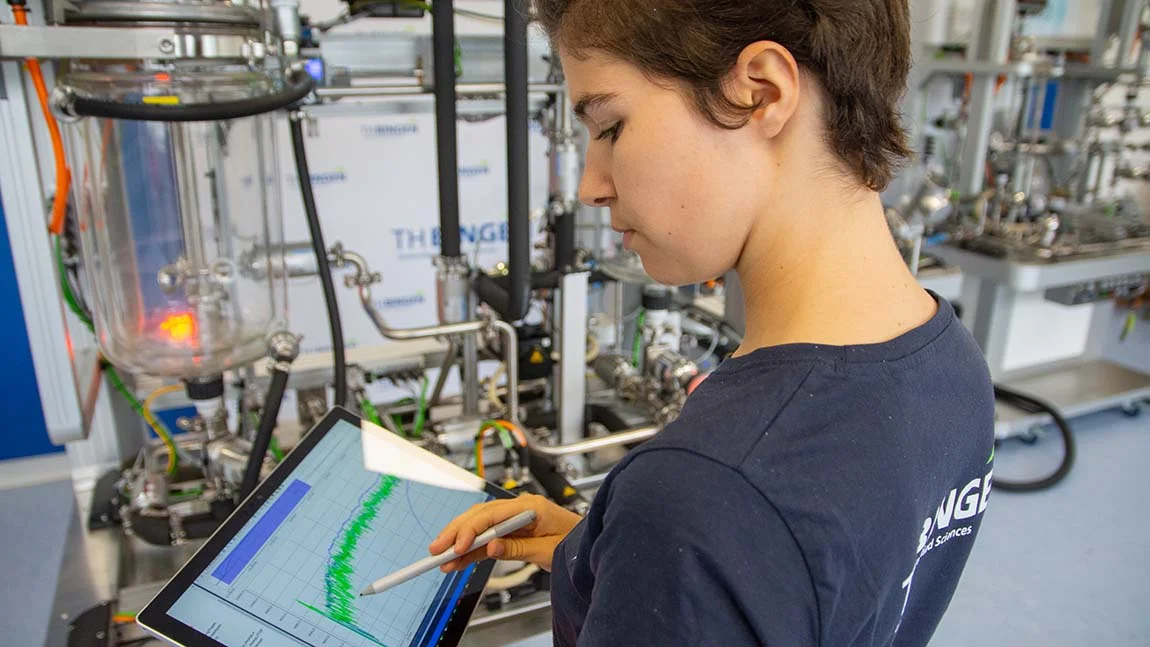

Folglich sind neue didaktische Methoden und Konzepte zu entwickeln, die speziell auf die neuen Kompetenzen abzielen. Diese neuen Themen sollen künftig verstärkt über projektbasierte, an konkreten Anwendungsfällen ausgerichteten Ansätzen von den Studierenden erarbeitet und damit gefestigt werden. Hierbei helfen auch neue IT-Plattformen wie MS Teams sowie die bereits vorhandene Hardware in Form der Binger Modellfabrik.

Zielsetzung des Projektes ist folglich die moderne Vermittlung ausreichender, d.h. am derzeitigen Industriebedarf orientierten, digitaler Qualifikationen. Hierfür sind neue didaktische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Neben den rein fachlichen Qualifikationen wird auch ein hoher Anspruch an die methodischen und personalen Kompetenzen gelegt, insbesondere auch das Kommunikationsvermögen zu benachbarten Disziplinen. Übergeordnetes Ziel ist der „Data Enabled Process Engineer“.

Hierzu sollen die neuen Lehrmodule eng an Anwendungsfälle der Binger Modellfabrik gekoppelt werden, welche über Modellreaktionen zu erarbeiten sind. Anhand dieser Anwendungsfälle soll ein Vergleich der klassischen Flowsheet-Simulation als auch eines datengetriebenen Modells möglich sein. Studierende können damit am konkreten Anwendungsfall im Team neue Methoden nutzen, vergleichen und bewerten.

- Laufzeit: 06.2022 - 06.2024

- Budget: 382.000,00 EURO

- Förderer:

Prof. Dr.-Ing. Christian Reichert

Projektverantwortlicher5-136

M.Eng. Sieglinde Krum

Projektassistenz5-203

Dr. rer. nat. Nadine von Blohn

Projektassistenz2-217

Das Projekt "DigiDactics" wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und aus Mittel des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit gefördert.